Matthieu Pigasse : “J’ai fait de la finance, et je l’ai utilisée pour revenir à la musique”

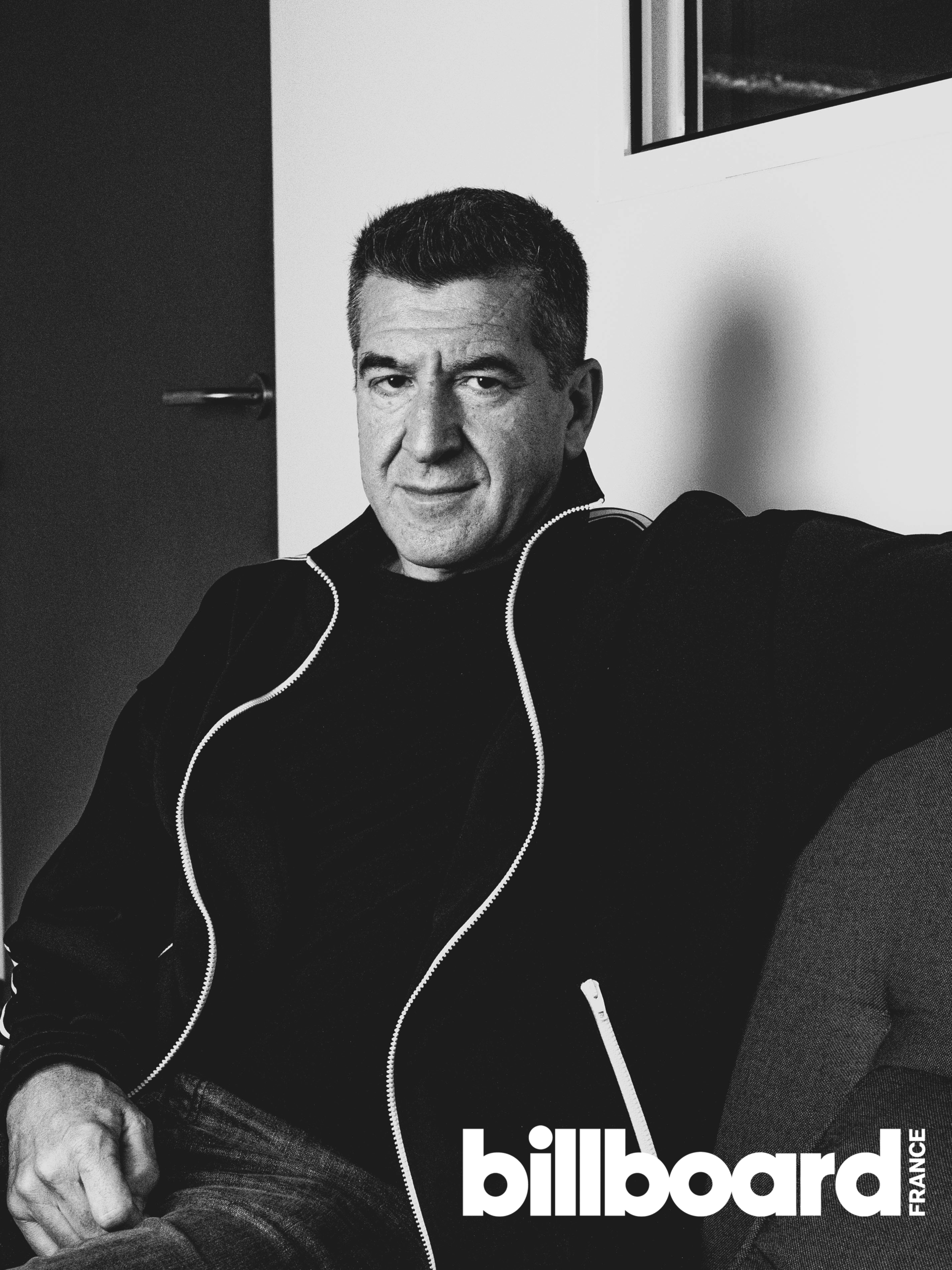

Matthieu Pigasse au siège de Combat

Crédit : Abderahman Lakhal pour Billboard France

2025 est un été mouvementé pour Matthieu Pigasse et ses festivals. Il fait face à un contexte géopolitique sous haute tension, qui impacte le monde du live français.

Le propriétaire de Combat a ainsi dû lutter pour que le groupe irlandais Kneecap reste programmé à Rock en Seine, malgré les pressions de la mairie de Saint-Cloud. Il milite également contre l’interdiction préfectorale de Freeze Corleone aux Eurockéennes de Belfort, dont il est président.

Après quelques années au sein du ministère de l’Économie et des Finances, et en parallèle d’une carrière de haut vol en tant que banquier d’affaires, Matthieu Pigasse est devenu, depuis qu’il a racheté Les Inrockuptibles en 2009, un acteur important du paysage culturel.

Son groupe s’est emparé au milieu de l’été du festival We Love Green, en partenariat avec AEG Presents, mastodonte américain du spectacle. Ce nouveau rachat, après les acquisitions de Rock en Seine, Radio Nova, Cheek, le lancement de Golden Coast et ses prises de participation dans la Route du Rock et Deezer, confirme encore un peu plus la place de Combat. L’ancienne PME réalise désormais « 150 millions d’euros de chiffre d’affaires » selon son patron.

Matthieu Pigasse se livre ainsi en exclusivité pour Billboard France sur sa vision du rôle des festivals, les tentatives d’ingérence dans leur programmation ou encore l’engagement politique de son groupe face à l’extrême droite.

Les premiers pas dans la musique

J’ai toujours voulu revenir à la musique car c’est pour moi un engagement politique.

Pouvez-vous me parler de vos débuts dans la musique avec le groupe Les Mercenaires du Désespoir ?

Mes débuts avec la musique prennent trois formes.

Deux chansons m’ont marqué alors que je jouais à Pac-Man dans un bar : Cambodia de Kim Wilde et Fade To Grey de Visage. C’est le premier souvenir que j’ai en lien avec la musique.

Le deuxième, c’est le premier vinyle que j’ai eu de ma vie : le premier album de The Clash. L’intro Janie Jones m’a marqué à jamais.

Je suis arrivé ensuite à la musique à travers le groupe que j’ai formé avec mes voisins de village : Les Mercenaires du Désespoir. C’était un groupe punk qui créait à la fois des chansons originales en français et en anglais, j’en étais le guitariste. On reprenait aussi des titres, dont ceux de The Clash et de The Cure.

Vous vous éloignez ensuite un peu de la musique. Vous étudiez à Sciences Po, puis rentrez à l’ENA et devenez banquier…

Je n’ai jamais quitté la musique. J’ai joué, et je joue toujours de la guitare, du synthé, du piano. J’ai toujours écouté énormément de musique, même lorsque j’étais directeur du cabinet de Laurent Fabius au ministère des Finances. Parfois, quand j’écoutais de la musique au bureau, il venait me voir en me disant : « Mais quel est ce bruit ? ».

J’écoute de la musique depuis toujours et j’ai toujours travaillé en écoutant de la musique. Je ne peux pas travailler sans, j’ai un fond musical permanent.

Je suis convaincu que la musique agit sur le cerveau. J’ai besoin physiquement d’écouter, selon le moment, telle ou telle musique. Le plus souvent, elle est violente, mais le matin j’écoute NOFX, The Offspring ou Amyl & The Sniffers, qui est pour moi le plus grand groupe de rock d’aujourd’hui. Écouter de la musique est pour moi un besoin physique.

Victor Hugo disait : « La musique, c’est du bruit qui pense. » J’ai toujours voulu revenir à la musique parce que c’est pour moi un engagement politique. C’est évidemment aussi de la culture et de l’émotion, mais d’abord un engagement.

Donc, quand la gauche a perdu les élections en 2002, il a bien fallu que je fasse quelque chose. J’ai fait de la finance, et je l’ai utilisée pour revenir à la musique.

Le premier acte du retour a été l’acquisition du journal Les Inrockuptibles, en 2009.

Du côté des festivals, quelle a été votre première entrée en matière ?

En premier lieu, ce fut le festival des Inrocks. Il est particulier car il se tient dans des petites salles à Paris.

J’y ai découvert des groupes comme Bat for Lashes, Florence + the Machine ou Parquet Courts, un groupe punk américain fantastique.

Par la suite, mon deuxième engagement dans les festivals s’est fait via ma rencontre avec Jean-Paul Rolland, directeur du festival des Eurockéennes de Belfort.

Je cherchais un jour où aller voir des concerts le soir. J’ai appelé un ami, JD Beauvallet, cofondateur des Inrocks, et qui y a dirigé la musique pendant 30 ans. Il m’a conseillé d’aller au festival à Belfort.

La programmation est très diverse : il y a du rap, du rock, de la pop, de l’électro, des musiques dites du monde. À chaque fois, on vient faire jouer des groupes, que ce soit latino, africains, japonais ou autre.

Jean-Paul m’a proposé de devenir le président de ce festival, ce que je suis depuis maintenant, très exactement, dix ans.

La presse musicale a connu beaucoup de pertes ces dernières années. Plusieurs titres ont fait faillite à l’image de Trax en 2023 et Future of Music en 2024. Les Inrocks poursuit sa publication après 40 ans d’existence. Comment l’expliquer ?

Objectivement, c’est très difficile pour la presse en général aujourd’hui. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les personnes ne lisent plus vraiment de papier. Il y a eu l’essor du digital. Il y a d’ailleurs beaucoup moins de points de distribution et de relais. La publicité a déserté la presse pour le digital. Il y a un effet ciseau, un peu comme pour les festivals d’ailleurs, où les revenus baissent et les coûts augmentent.

La force des Inrockuptibles est d’être un journal historique à l’identité et au positionnement très fort. Il joue un rôle de prescripteur, non seulement en matière de musique mais aussi en matière culturelle en général : cinéma, littérature, exposition ou autre.

La deuxième chose qui explique sa résistance, c’est la diversification des revenus. Il y a une image que j’utilise souvent pour un journal comme Les Inrocks, c’est de dire que le journal papier est un porte-avions, un gros bâtiment. Il n’est pas facile à bouger, ses coûts d’entretien sont élevés, mais il permet de faire décoller des avions pour conquérir de nouveaux territoires.

Ces nouveaux territoires, ce sont les concerts , les festivals, le merchandising et le brand content. Comme la marque est très forte, nous avons pu diversifier les revenus.

Enfin, la force des Inrocks aussi est d’être dans le groupe Combat, où certaines de ces entités se portent bien ou très bien, ce qui permet d’assurer le développement du journal.

J’ai appris avec Rock en Seine qu’un festival avait une identité, une histoire et des valeurs auxquelles il faut être fidèle.

En 2015, vous prenez la présidence des Eurockéennes de Belfort, et en 2017, vous faites l’acquisition de Rock en Seine, dont vous revendez ensuite 49% des parts à AEG Presents…

C’est techniquement une revente mais je le vis comme un partenariat avec AEG. J’ai voulu ce partenariat dans un contexte d’ores et déjà difficile pour les festivals en 2017-2018.

Avant même le Covid, je me suis dit qu’il fallait essayer de se renforcer avec quelqu’un qui pouvait nous apporter du savoir-faire en matière de gestion des festivals.

Ça s’est avéré gagnant, parce que Rock en Seine s’est bien redressé et développé. Il a battu en 2024 son record d’affluence, avec 180 000 spectateurs.

Le festival est profitable grâce à plein d’ajustements réalisés, et notamment en restant très fidèle à sa ligne.

Même si Rock en Seine s’est ouvert à d’autres genres musicaux, notamment lors de périodes où il y avait des têtes d’affiche rap ?

C’est vrai. Mais ces têtes d’affiche rap ont plus ou moins fonctionné, en réalité. On est donc plutôt revenu vers des stars du rock ou pop-rock.

J’ai appris avec Rock en Seine qu’un festival avait une identité, une histoire et des valeurs auxquelles il faut être fidèle. Sinon, on perd les habitués.

On a donc d’abord été fidèle à la ligne qui est la nôtre, on a développé les revenus annexes, merchandising, food and beverage, etc. On a renforcé la programmation avec Billie Eilish il y a deux ans et Lana Del Rey l’année dernière comme têtes d’affiche de premier rang.

Combat face à l’extrême droite

On a vu monter depuis des années des groupes de médias et culturels, poussés par des milliardaires de droite ou d’extrême droite. Ma conviction a été d’arriver à (…) faire contrepoids.

En 2021, vous renommez le groupe LNEI en Combat. Lors du rachat de We Love Green, vous l’évoquez avec des propos à connotation politique plutôt qu’économique. Un festival est-il forcément politique ?

Oui. Je pense qu’un festival est en soi un acte politique au sens de la vie de la cité. Il rassemble des gens qui partagent, en l’occurrence, de la musique. Ça participe pour moi de la volonté de créer ce que j’appelle une zone libre, un espace de liberté absolue, et de métissage, de métissage social mais aussi dans tous les sens du terme.

Vous avez dit que les festivals ont le métissage comme horizon. C’est quelque chose qui n’a pas forcément été compris par tout le monde…

Oui, tant mieux. Ça montre qu’il y a des esprits obtus et fermés là où nous, justement, on veut pousser l’ouverture.

Je veux que le métissage musical contribue à créer un métissage social : arriver à faire venir dans un même lieu des gens de toute catégorie sociale, de tout horizon social, de toute origine et de toute génération. Nous mettons donc en place des tarifs sociaux.

Ce que je trouve beau dans les festivals, c’est cet espace où s’opère un métissage musical, générationnel, d’origine, social. Et il se fait tout le temps, sans aucun incident. C’est ça que je trouve magnifique. Sans la connotation religieuse du terme, il y a une forme de communion qui va à rebours de ce que politiquement la droite, et ce que j’appelle la droite radicale, promeut et dit.

Quant au changement de nom du groupe Combat, il traduit une volonté forte d’engagement politique.

Cet engagement provient d’un constat qui est évidemment une radicalisation de l’extrême droite et une polarisation de la société. Ma conviction profonde est qu’on est entrés dans une forme de guerre civilisationnelle, avec deux visions du monde et de la société qui s’opposent : celle de la droite radicale caractérisée par une fermeture des esprits, un rejet de la différence ainsi qu’un repli sur soi et de l’autre; une volonté d’ouverture des esprits, des frontières, d’acceptation de l’autre, etc.

Ce combat s’opère pour moi de manière très inégale, notamment sur le plan médiatique ou culturel. On a vu monter depuis des années des groupes médias et culturels, poussés par des milliardaires de droite ou d’extrême droite.

Ma conviction a été d’arriver à contester ça, à résister et à faire contrepoids. C’est vraiment la mission du groupe Combat. C’est pour ça qu’on a pris ce nom, et cette marque qu’on a en quelque sorte activée.

On décline ce combat dans le journal Les Inrockuptibles, sur l’antenne de Radio Nova avec par exemple les émissions de Guillaume Meurice, Akim Omiri ou Djamil Le Shlag, et dans les festivals.

Pensez-vous que le fil décousu du début de deuxième mandat de Trump pourrait dégonfler un peu la bulle de l’extrême droite en France ?

Je pense exactement l’inverse. Quel que soit le caractère complètement erratique de sa politique, je pense qu’en réalité Trump continue à faire sauter toutes les limites, les discours caricaturaux extrémistes et les actes horribles. Il faut voir ce que fait l’ICE, la police chargée de l’immigration aux États-Unis, qui arrête des gens, parfois des familles, dans la rue de manière violente.

Ça contribue à lever tous les tabous et ça conduit Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire d’extrême droite que personne ne connaît car c’est un évadé fiscal qui vit en Belgique, à expliquer qu’il faut encourager la natalité de bébés de souche européenne. Il s’agit littéralement du discours des nazis il y a un siècle.

Pierre-Édouard Stérin s’est concentré uniquement sur les médias moins régulés, comme des médias digitaux, non ?

Tout à fait. C’est là où l’extrême droite est dangereuse parce qu’efficace ou efficace parce que dangereuse : elle fait jouer ce que j’appelle les effets de réseau ou les relais. Vous avez une news ou un fait divers qui va être repris par des comptes Twitter, Instagram, Snapchat ou TikTok avec le prisme de l’insécurité. Elle est ensuite reprise par des applications ou des sites digitaux puis par un chroniqueur qui va matraquer sur CNews et sur Europe 1.

Ça devient un thème politique et c’est cet engrenage contre lequel il faut lutter.

Frontières, un journal d’extrême droite, avait fait un article sur vous.

Oui, ils en ont fait plusieurs. Ce qui me frappe d’ailleurs, c’est la jeunesse de leurs journalistes. Le directeur a 30 ans et ils ont tous 24, 25, 26 ans. C’est vrai de Frontières comme c’est vrai de beaucoup d’autres de ces sites et médias. Toute une partie de la jeunesse s’engage vers l’extrême droite.

Il faut résister et la musique est une bonne façon de résister.

Le groupe Combat est aujourd’hui d’une taille significative et nous avons un chiffre d’affaires au-delà de 150 millions d’euros.

Il y a 5 ans et demi, Mediapart faisait un article disant que vous étiez surendetté. Il y a quelques jours, le JDD dit à l’inverse que vous êtes “un milliardaire de gauche”. Où est la vérité ?

Je dirais deux choses.

La première, c’est qu’un certain nombre de médias disent n’importe quoi. Ce n’importe quoi est repris, amplifié, déformé. Je pense que ce sont nos opposants politiques qui ont fait croire ça.

Mais Mediapart est un journal de la même famille politique.

Oui, oui, c’est la même orientation politique générale, mais la maladie infantile de la gauche, ce sont ses querelles intestines.

C’est malheureux car je pense qu’il faut qu’on arrive à être unis et très coordonnés, pas divisés et émiettés.

Je pense d’ailleurs que ce que Mediapart a pu dire sur moi il y a quelques années, il ne le dirait plus aujourd’hui, et réciproquement. Je pense qu’il y a la prise de conscience d’un besoin d’unité.

Le surendettement du groupe, c’est quelque chose que je lis depuis toujours. Je n’ai jamais compris d’où ça venait et pourquoi, y compris jusqu’à une date récente. La réalité a toujours été à l’opposé de ça. Le groupe est aujourd’hui d’une taille significative et nous avons un chiffre d’affaires au-delà de 150 millions d’euros.

Un chiffre d’affaires de 150 millions sur Combat ?

Oui. Combat est profitable, et donc se développe. Les développements passent par l’acquisition du festival We Love Green, ou le lancement du nouveau festival Golden Coast. Donc j’emmerde tous ceux qui ont expliqué je sais pas quoi, y compris lorsqu’on a changé la grille de Radio Nova. On nous a dit : « Ça va être la descente aux enfers. »

Et à tous ceux qui disent que vous êtes surendetté, comme tous ceux qui disent que vous êtes milliardaire ?

Je les emmerde tous. Il y a un autre truc que je veux dire, en termes d’indépendance, moi je suis le seul actionnaire de ce groupe à 100%. Il n’y a aucun autre actionnaire.

Est-ce qu’à l’heure d’aujourd’hui, vous pourriez arrêter votre métier de banquier pour vous consacrer uniquement à Combat ?

Aujourd’hui, le groupe Combat s’autofinance de manière très efficace. Il est totalement autonome et indépendant de toutes mes autres activités, qui m’ont par ailleurs aidé historiquement.

François Hollande disait que son adversaire était le monde de la finance. Moi je lui ai toujours dit que la finance était le carburant d’une voiture. Je n’aurais jamais réussi à faire et à construire ce qu’on a aujourd’hui si je n’avais pas eu effectivement des revenus importants venant de la finance, revenus que j’ai réinvestis à 100% voire 150% ici.

Je fais parallèlement du conseil aux entreprises et aux gouvernements. J’essaie de donner du sens à la finance comme je le fais en matière culturelle ou de médias. Je conseille le plus souvent des pays qui sont dans des situations difficiles face au grand capital, tels que l’Argentine à la suite de la faillite au début des années 2000 ou la Grèce en 2010.

La liberté de programmation des festivals menacée

Lorsqu’un média est racheté par un milliardaire de droite ou d’extrême droite, la ligne éditoriale change.

Jusqu’ici, ce n’est pas le cas des festivals, qui conservent leur ADN au gré des changements de propriétaires. Pensez-vous que les festivals soient à l’abri ?

C’est pour moi une question d’actualité brûlante. Je vais commencer par évoquer les médias puis j’évoquerai par la suite les festivals.

Si on prend le groupe Combat, j’assume pleinement la ligne politique et l’engagement politique des médias dont je suis propriétaire.

Les festivals ne sont plus à l’abri car il y a des tentatives d’ingérence dans la programmation de la part de certains politiques, le plus souvent de droite et d’extrême droite.

Non seulement je l’assume, mais je le mets en œuvre. Ces médias, ils sont au service d’une cause et d’un engagement politique. Mais une fois que j’ai recruté un journaliste, prenons l’exemple de Guillaume Meurice à qui j’ai proposé de rejoindre l’antenne de Radio Nova, il dispose ensuite d’une liberté absolue et totale. Il suffit d’écouter son émission, y compris celle sur moi d’ailleurs. C’est comme ça que se construit, à mon sens, un média ainsi que son équilibre. Il y a une ligne éditoriale et ensuite, ceux qui participent à cette ligne, journalistes ou autres, doivent avoir une liberté totale dans ce qu’ils font. C’est le cas chez nous.

En ce qui concerne les festivals, il y a un risque létal qui pèse sur eux.

C’est d’abord la pression mise sur la programmation des artistes. Ça peut être par le retrait de subventions de collectivités locales qui participent au financement de festivals si vous faites jouer tel artiste. C’est quelque chose qu’on ne voyait pas il y a cinq, quatre, même trois ans, qui est tout à fait nouveau.

Je l’ai vécu à Rock en Seine. La ville de Saint-Cloud a annoncé supprimer toute aide, y compris sa subvention, au motif que nous avons programmé un groupe qu’elle n’aime pas : Kneecap.

Mais ça peut aller parfois jusqu’à la demande d’interdiction de concert. Kneecap a failli être interdit de concert aux Eurockéennes de Belfort cette année. Le préfet avait engagé une procédure dite de contradictoire, au motif qu’il y avait un possible trouble à l’ordre public. On s’est battus contre. Il y a en ce moment même une discussion de même nature, toujours concernant Kneecap, autour de Rock en Seine avec le préfet de police de Paris.

Freeze Corleone a aussi été interdit de concert, sur décision du préfet, que nous avons contestée en justice. Et malgré tout, ce concert est interdit.

Les festivals sont touchés par une vague de radicalité ou de radicalisation de la société. Ils ont été longtemps protégés. Aujourd’hui, ils ne sont plus à l’abri car il y a des tentatives d’ingérence dans la programmation de la part de certains politiques, le plus souvent d’ailleurs de droite, d’extrême droite, qui veulent influer sur la programmation.

Au fond, c’est le reflet quand même de ce qui se passe dans la société, à l’extérieur des festivals. Et c’est contre ça qu’il faut, à mon sens, résister.

AEG avec lequel vous vous associez pour acheter We Love Green et Rock en Seine est possédé par un milliardaire qui a des convictions très différentes des vôtres. Ça n’impacte pourtant pas le groupe en tant que tel.

Les pressions viennent-elles donc plutôt des pouvoirs publics que des acteurs privés?

La réalité, c’est que ce milliardaire n’intervient plus du tout dans la gestion de son groupe. Il le possède seulement. Donc, effectivement, il n’y a aucune interférence dans la gestion des festivals. De fait, d’ailleurs, on fait jouer Kneecap, dont le tourneur est … AEG !

Mais à l’inverse, on voit bien que des milliardaires d’extrême droite influent très largement sur la ligne éditoriale lorsqu’ils achètent des médias en France. CNews, Europe 1, JDD, ces trois médias achetés par Vincent Bolloré sont désormais utilisés sans aucun doute possible en réseau de médias au service de l’extrême droite.

D’autres utilisent les réseaux sociaux et un certain nombre de comptes, pour promouvoir, là aussi, une idéologie d’extrême droite. C’est l’exemple de Pierre-Édouard Stérin qui vient donner des leçons de patriotisme. C’est ce contre quoi nous on veut se battre.

Au-delà de ce que j’ai dit sur les pressions externes, j’ai peu d’exemples de milliardaires d’extrême droite ayant acheté des festivals, parce que je pense que c’est vraiment à l’opposé, précisément, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils veulent. Eux veulent l’ordre.

Un festival, c’est du désordre. Et la beauté, c’est le désordre, ce que les Japonais appellent le “wabi-sabi”. C’est l’imperfection, la fêlure qui fait passer la lumière. C’est dans le désordre qu’est la beauté.

C’est donc quelque chose qui est à l’opposé de ce qu’ils sont et de ce qu’ils veulent, mais les pressions s’exercent autour.

Des artistes ont décidé de ne pas monter sur scène parce qu’il y avait Amir aux Francofolies de Spa. Qu’en pensez-vous ?

J’ai une position qui est très claire, qui est de défendre de manière absolue la liberté de création et d’expression. Donc, je pense qu’un festival doit être un lieu de liberté.

Moi, je n’aurais jamais programmé Amir pour des raisons musicales. Ce n’est pas un artiste ni de la musique que j’écoute.

Mais je trouve regrettable que des artistes disent qu’ils ne viennent pas sur scène si Amir joue. De la même façon que je trouve regrettable, condamnable, indigne, le fait qu’on cherche à interdire tel ou tel artiste parce qu’il a pris position pour Gaza ou les Palestiniens, comme Kneecap par exemple. Dans les deux cas, je trouve ça dommageable.

Il ne faut pas accepter le principe de censure, parce que sinon, c’est une vague qui va déferler sur les festivals et sur les médias.

Si j’avais un mot à utiliser pour définir un festival, c’est la liberté. C’est au nom de cette raison-là aussi que je défends Freeze Corleone, qui a suscité une polémique particulière. Je condamne toute atteinte à la dignité humaine, tout propos, acte raciste, antisémite, sans le moindre doute et la moindre ambiguïté. Non seulement je ne cautionne pas, mais je condamne les paroles de Freeze Corleone, pour autant qu’on puisse les comprendre. Il n’y a aucun doute là-dessus, aucun.

Pour autant, je défends le principe de la liberté d’expression. Dans le cas de Freeze Corleone, je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà un artiste dont je condamne les paroles mais qui n’a jamais été condamné, qui n’est même pas poursuivi. Il n’y a même pas une action judiciaire contre lui.

On veut l’interdire pour un motif qui est possible, le trouble à l’ordre public, mais qu’on n’a jamais vu nulle part. Aucun de ses concerts n’a donné lieu à un trouble à l’ordre public. Au nom de quoi on l’interdit ? Je suis en désaccord complet avec ce qu’il dit, mais moi je veux le laisser jouer, ou alors il faut le faire condamner. Mais il ne l’a jamais été.

Et je dis la chose suivante, vraiment importante : ça commence par Freeze Corleone, puis Kneecap, et ils finiront par interdire des artistes parce qu’ils ont tel propos sur le genre, tel propos sur la liberté sexuelle, parce qu’ils ont tel propos politique, parce qu’ils ont telle origine. C’est maintenant tout de suite qu’il faut dire non. Il ne faut pas accepter le principe de censure, parce que sinon, c’est une vague qui va déferler sur les festivals et sur les médias.

Pour nous, il est impératif de dire non à cela. C’est pour ça que je me suis battu, sans l’ombre d’une hésitation, quel que soit le désaccord de fond avec ce que Freeze Corleone dit.

Dans l’une de vos interviews pour le Times, vous disiez qu’il fallait dormir le moins possible et essayer de changer le monde. Est-ce que vous le pensez toujours ?

Si j’ai un conseil à donner: sortez, faites du bruit, créez du désordre, créez du chaos. En tout cas moi c’est la philosophie qui est la mienne aujourd’hui.

Oui je le pense toujours pour deux raisons.

D’abord on va mourir demain donc autant essayer d’utiliser le temps de la façon la plus folle possible en vivant ses rêves et ses désirs.

Ce besoin de changer le monde est encore plus important aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quelques années compte tenu de la dérive politique et sociale, la montée de l’extrême droite, la menace qui pèse sur la démocratie. Il y a une opposition entre deux conceptions de la société: une ouverte, une fermée.

Quelqu’un me lisant peut se dire que c’est très théorique et que ça ne le regarde pas. En réalité, ces deux conceptions du monde agissent sur notre vie de tous les jours, et ce dès la naissance: c’est le rapport à l’avortement, à la mort avec la question de la fin de vie. C’est l’exercice de toutes les libertés individuelles et collectives avec par exemple le droit de manifester qui est en jeu. J’ai vu que Gérald Darmanin voulait interdire les attroupements : c’est le droit de se rassembler et de manifester lui-même qui est en cause.

La liberté de programmation d’un festival est maintenant aussi un enjeu majeur, il faut donc dormir le moins possible. Si j’ai un conseil à donner: sortez, faites du bruit, créez du désordre, créez du chaos. En tout cas moi c’est la philosophie qui est la mienne aujourd’hui.

Économie des festivals

Golden Coast a été lancé il y a un an à Dijon. Il se retrouve cette année en concurrence avec un nouveau rival, Hypnotize, qui se produit le même week-end. Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit selon moi de la démonstration du succès qu’est le nôtre. On a eu raison de lancer ce festival avec Christian Allex qui en est le directeur et programmateur.

Je suis heureux de voir que d’autres suivent le mouvement qu’on a initié et le succès du rap français. Golden Coast a une programmation française avec des artistes fantastiques. J’ai vu jouer TIF à Belfort. Franchement, j’ai trouvé l’énergie, la musique et le public incroyables.

Je suis heureux qu’on donne à cette musique toute l’attention et les scènes dont elle a besoin. Est-ce que je sens une menace quelconque ? Pas une seconde, non.

On investit lourdement dans les festivals face à la concurrence des arénas.

Cette année, les quatre principaux festivals de rap se déroulent en même temps. Yardland et Les Ardentes étaient le même week-end, Golden Coast et Hypnotize aussi. N’y a-t-il pas un risque de saturation ?

En matière de festival, on est habitués à la saturation. Je pense qu’il y a environ 2500 festivals de musiques actuelles en France chaque année. J’y vois le succès de cette musique en réalité.

J’ai la chance d’être actionnaire et administrateur de Deezer. Sur la plateforme, les 20 artistes les plus streamés en 2024 et sur les six premiers mois de 2025 sont des rappeurs français. Il était temps quand même que cette musique, qui a un tel écho, ait des festivals pour la diffuser.

C’est malheureux que ces festivals aient lieu le même jour, mais ce n’est pas grave. Il y a un tel public.

Selon la nouvelle étude du CNM, deux tiers des festivals perdent de l’argent en France. Peut-on faire un festival rentable en France sans sacrifier l’accessibilité ?

Oui, sans équivoque et sans doute, que ces festivals soient associatifs ou “commerciaux”.

Le Festival des Eurockéennes de Belfort est un festival associatif qui, chaque année, est bénéficiaire. Il a d’ailleurs battu cette année à nouveau son record historique d’affluence, qui s’élève à 130 000 personnes. Autre exemple « commercial », Rock en Seine. Le festival est profitable et a battu un record d’affluence l’année dernière.

Le contexte est néanmoins très difficile. Il y a le même effet ciseau que j’ai décrit tout à l’heure pour la presse. Des revenus qui baissent parce qu’on essaye de maintenir des prix accessibles, à cause de la concurrence nouvelle qui s’exerce avec les stades et les arenas, et des coûts qui ont explosé (cachets des artistes, assurances, logistique, etc.). C’est donc une économie très difficile.

C’est la raison pour laquelle on investit lourdement dans les festivals face à la concurrence des arénas. Le festival est une expérience immersive en soi qui s’inscrit sur un temps plus long que les concerts, avec des expériences culinaires et parfois du camping.

Contrairement à un concert, le festival est un lieu de curation. Il propose une large offre musicale qui permet d’être exposé à plusieurs artistes et de faire des découvertes. Enfin, ça permet de créer de l’hybridation. On peut utiliser la scène pour faire venir un humoriste, faire du stand-up ou organiser des talks sur des sujets sociétaux. On organise aussi beaucoup d’expériences avec des chefs en matière de fooding. Ces trois éléments combinés offrent une expérience unique, très différente de celle des stades ou des arènes.

Concernant le business model, il faut arriver à résister en diversifiant les revenus. Le merchandising, le food & beverage font partie d’une offre diverse qu’on développe à côté de la billetterie. C’est le partenariat et le sponsoring avec les marques pour aller chercher des revenus plus importants.

Il y a une structure qui s’appelle Superstruct Entertainment, possédée par un grand fonds d’investissement : KKR.

Superstruct possède 85 festivals dans le monde et de nombreux festivals en Europe mais n’en possède aucun en France. C’est une situation qui m’a interpellé. Est-ce que le festival en France peut vraiment être un business ?

Je connais bien Superstruct. La raison pour laquelle ils ne sont pas en France, à mon sens, est une raison historique. C’est un groupe d’origine allemande qui s’est historiquement développé en Allemagne puis en Europe de l’Est pour des raisons culturelles.

Il s’est ensuite développé en Espagne. Il n’est pas en France, pas car ce n’est pas rentable, mais parce qu’il y a déjà un marché développé.

Je suis assez convaincu que s’il trouvait une occasion, il chercherait à rentrer en France. Je n’en ai même aucun doute. Mais il nous trouvera sur son chemin.

Actionnaire de Deezer et Mediawan

Deezer a souffert d’une chose typiquement française: le manque de capital.

En parallèle de toutes ces activités, vous êtes également actionnaire de Deezer. C’est un acteur important à l’échelle nationale mais au niveau mondial, il a des concurrents avec beaucoup plus de moyens. Comment voyez-vous l’avenir de la plateforme ?

Deezer est une société dont je trouve que la France doit être fière. Elle a inventé en réalité le streaming musical avant même Spotify, avec une technologie, une interface et des algorithmes que je trouve uniques et selon moi supérieurs à Spotify, Apple Music ou autres.

Elle a souffert d’une chose typiquement française : le manque de capital.

Là où un certain nombre de sociétés se sont dotées de capital, comme Apple Music, YouTube Music, Alexa ou Amazon Music et Spotify, qui s’est cotée aux États-Unis et au Nasdaq pour aller chercher du capital, Deezer a été confronté à un manque.

Elle n’a pas pu se développer comme il aurait dû, d’où l’écart de taille en effet, qui est aujourd’hui très important.

Je crois en l’avenir de Deezer pour une raison simple : c’est le leader sur le marché français et doit devenir en France l’acteur de la musique avec d’ailleurs un positionnement particulier sur le hip-hop français très important pour Deezer.

Les startups françaises ne sont-elles pas aidées par les pouvoirs publics et des acteurs locaux majeurs (comme Orange dans le cas de Deezer), ce qui freine paradoxalement leur développement à l’international dès le départ ?

Deezer a quand même essayé de s’exporter assez vite. C’est un acteur important au Brésil, elle s’est aussi installée en Allemagne.

Je pense vraiment que la plateforme s’est confrontée à l’arrivée de géants qui ont déversé des milliards, y compris à perte, parce que Google, Amazon et Apple veulent récupérer un certain nombre de données.

Ils font de la gestion de données et de la récupération de données plus que de la gestion d’une plateforme musicale.

Face à ces trois géants-là, une plateforme française ou européenne résiste difficilement. Spotify l’a fait parce que la plateforme est allée aux États-Unis.

Considèrez-vous que Deezer est sous-coté en bourse ?

Complètement.

Deezer vaut 700 fois moins que Spotify.

Oui mais ça n’a aucun sens. C’est une valeur absurde. Ça s’explique par une petite capitalisation avec très peu de flottant d’actionnaires.

Quel est votre rôle au sein de Mediawan ?

Je suis cofondateur et coactionnaire de contrôle.

Combat est actionnaire de Mediawan ?

Combat est actionnaire avec les mêmes droits et le même nombre d’actions que Xavier Niel via une société qui s’appelle NJJ et Pierre-Antoine Capton via PAC.

Les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité et aucun de nous trois n’a jamais vendu une action de Mediawan.

Il y a eu des investisseurs comme KKR. On a coté la société et le fonds a racheté le flottant, c’est-à-dire les actionnaires minoritaires, mais nous n’avons vendu aucune action.

Qu’est-ce qu’il y a dans ta playlist en ce moment ?

En ce moment, j’écoute Liberté de Soolking. Magnifique. J’adore ce titre.

J’écoute Amyl & The Sniffers. Je considère que c’est le plus grand groupe de rock aujourd’hui. Ils ont tout pour moi : la rage, l’énergie, le look, la gueule, l’attitude.

J’écoute un titre qui n’est pas du tout nouveau : Dounia de Rohff. Je trouve ça magnifique.

J’écoute Kneecap, que j’adore et qui, pour moi, est le groupe punk du moment par excellence. Ils sont aujourd’hui ce que les Sex Pistols étaient à la fin des années 70. Si on veut comprendre ce qu’est le punk, on écoute Kneecap.

Je réécoute aussi un vieux groupe que j’ai redécouvert : Bérurier noir.

Et enfin, j’écoute aussi beaucoup de raï en ce moment.

Propos recueillis par Ulysse Hennessy