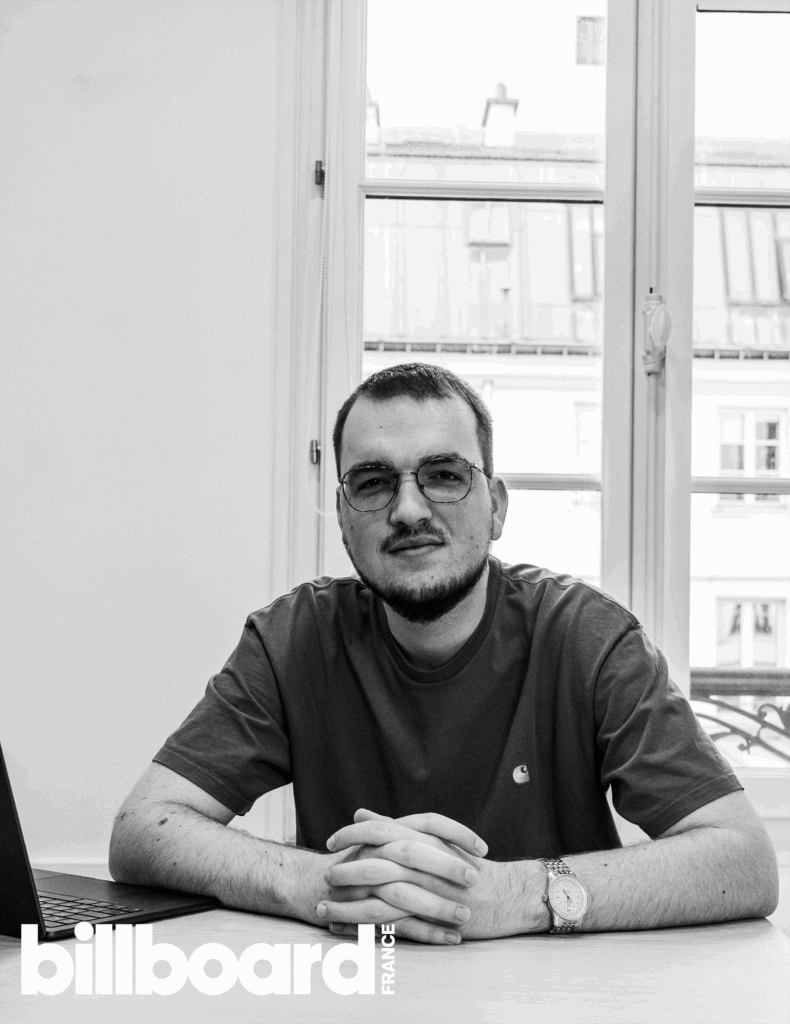

Florian Lecerf : « Il faut que tu sois bon en tant qu’entrepreneur et que ton artiste arrive à émerger. »

Crédit : Abderahman Lakhal pour Billboard France

Passé par le label indépendant havrais Din Records puis par Booska-P, Florian Lecerf lançait l’agence 135 MÉDIA il y a 8 ans. Au fil des années, cette dernière a affiné son positionnement, délaissant le management pour le business affairs et la communication. Lors des derniers mois, ses équipes ont ainsi accompagné R2, 1D1R, Saïf et M3lo World, le label indépendant de Tiakola.

Sur les réseaux sociaux, Florian Lecerf axe sa communication sur des contenus didactiques à destination des futurs professionnels, en particulier le podcast « RapBoss » dont il a récemment lancé une troisième saison.

Il se livre en exclusivité sur Billboard France sur l’évolution du marché de la musique enregistrée et des médias et le développement d’une nouvelle activité de négociation de rachats de catalogues et de prises de participations pour 135 MÉDIA.

De Din Records à 135 MÉDIA

Vous avez lancé votre carrière chez Din Records, le label de Médine, pourquoi ce choix ?

Assez simplement. J’étais fan de rap et un morceau de Médine m’avait marqué : Grand Médine. À ce moment-là, j’étais en Angleterre et j’avais lancé une chaîne YouTube où je parlais de rap anonymement. Dans ce morceau, Médine chante : « Ma paroisse c’est Din Records. » Ça m’a donné envie de comprendre comment fonctionnait un label.

Je voulais débuter dans une structure indépendante car cela correspondait à mes aspirations entrepreneuriales. Médine mentionne beaucoup Din Records dans ses textes, je me suis dit : « C’est chez eux que je veux postuler », et ça s’est fait.

En 2015, on disait que la musique était en crise. Moi, je suis persuadé que si tu aimes ce que tu fais, tu finis par atteindre un niveau de compétences qui te permettra d’en vivre. Alors, je me suis formé grâce aux interviews. J’ai beaucoup suivi Rapelite et Booska-P. J’ai commencé à comprendre comment fonctionnait l’industrie grâce à leurs contenus.

Vous devenez ensuite associé chez un éditeur indépendant. C’est un secteur qui est en forte croissance et dont on parle beaucoup plus aujourd’hui. Comment voyez-vous son évolution ?

Il y a plusieurs éléments. L’édition dépend beaucoup du live, et comme le live explose, notamment avec la hausse du prix des billets, les revenus des éditeurs augmentent mécaniquement.

La partie master a aussi été chamboulée, notamment en France, où tu as aujourd’hui quasiment 80% de deals en distribution, là où, en édition, la norme reste la coédition ou le publishing total. Une vraie valeur est encore captée par les acteurs majeurs.

Au lancement de votre agence 135 MÉDIA, vous intégrez un volet management qui sera abandonné par la suite. Pourquoi ?

Le modèle économique est trop compliqué. Tu fournis énormément de services pour seulement 10 % ou 15% de ce que génère l’artiste. Quand il est en développement, ça ne représente presque rien. Nous avons préféré nous concentrer sur le business management : les points clés, les négociations avec les partenaires.

La valeur apportée n’est pas parasitée par le temps passé à gérer les agendas et autres tâches administratives qui font que, financièrement, tu ne t’en sors pas.

Dans une interview récente pour Billboard France, le directeur général de Believe France, Henri Jamet, disait que le management était le meilleur moyen de se former dans cette industrie.

C’est une réalité, le management, c’est super pour se lancer dans la musique parce qu’au début, tu n’as pas besoin d’argent, tu as juste besoin de compétences. Mais créer une activité structurée, c’est différent.

Moi, j’ai toujours voulu structurer une agence et avoir une équipe, ce qui était inconciliable avec du management. Pendant des années, tu ne gagnes pas d’argent car tu anticipes des gains futurs. Dans une structure où tu as déjà des équipes, c’est impossible car il faut les payer.

Entreprendre dans la musique

Désormais, l’activité de 135 MÉDIA repose essentiellement sur deux axes : la communication et le business management. Pourquoi ce choix ?

C’est en lien avec mes compétences.

J’ai fait de la communication avant de travailler dans la musique puis j’ai vu comment fonctionnait l’industrie en évoluant auprès d’Alassane Konaté (ndt. directeur général des labels ADA France, Atlantic Records France et Rec. 118 chez Warner Music France). Chez Booska-P, j’étais responsable des négociations avec les marques, donc j’ai aussi développé des compétences commerciales.

L’ambition, c’était de me dire : « De quoi ont besoin les indépendants ? ». Ils veulent négocier leurs contrats et bien communiquer sur leurs projets. Donc nous avons commencé en nous positionnant sur ces deux axes.

Depuis, nous avons élargi nos domaines de compétences sur lesquels nous accompagnons nos clients dans leurs négociations et recherche d’opportunités : édition, label, live, et plus récemment la prise de participation et le rachat de catalogues. On débute sur ces deux derniers sujets, mais 5 à 6 deals devraient se concrétiser d’ici fin 2025.

Quand tu es producteur indépendant, il faut que tu sois bon en tant qu’entrepreneur et que ton artiste arrive à émerger ce qui réduit considérablement les chances de succès.

Quelle est la problématique principale des artistes que vous accompagnez aujourd’hui ?

L’industrie de la musique est perçue comme trop complexe. Pourtant, elle ne l’est pas tant que ça. En 2-3 ans, tu peux en comprendre tous les tenants et aboutissants, mais quand tu te lances véritablement dans cette industrie, tu n’as pas le temps de te mettre à niveau.

Il y a aussi un vrai souci entrepreneurial. Quand tu es producteur indépendant, il faut que tu sois bon en tant qu’entrepreneur et que ton artiste arrive à émerger, ce qui réduit considérablement les chances de succès.

Il manque aussi des structures pour développer des artistes. Il n’y a plus que les indépendants qui le font et c’est pour ça que nous travaillons beaucoup des labels comme Blue Sky, La Triade, Panenka. Ce sont des boîtes qui permettent à des artistes de se structurer, d’être vraiment accompagnés et de ne pas être livrés à eux-mêmes en distribution.

Dans le marché dominé par le modèle de distribution que vous décrivez, arrive-t-il que les artistes s’orientent par défaut vers des contrats qui ne sont pas adaptés à leurs capacités ? Comment les orientez-vous ?

D’une part, ils ne s’en rendent pas forcément compte mais, d’autre part, ils n’ont pas de propositions alternatives intéressantes. Des labels comme Blue Sky ou La Triade signent des artistes en coproduction ou en contrat d’artiste alors même qu’il y a des propositions de distribution en face.

Comment ? Parce qu’ils disent : « Regarde, je te fais un contrat d’artiste qui ne dure pas 4 albums, je te fais un beau contrat, je monte tes budgets, sans aucun abattement. » C’est un contrat clair et net.

Il y a un développement plus important, et ce, avec beaucoup moins d’argent que les maisons de disques. De plus, il y a également un problème de financement entre majors et indépendants.

Les majors ont de nombreuses qualités, mais font moins de développement. Elles sont trop lourdes et pas assez agiles. Il faut donner les moyens aux structures indépendantes avec un deal qui soit juste. Ce n’est pas acceptable que celui qui fait tout le travail se retrouve dépossédé à la fin, juste parce que l’autre a financé.

C’est pour ça que les modèles, comme ceux de Sony ou Believe, en prise de participation minoritaire peuvent être intéressants s’ils sont bien calibrés : ils apportent les moyens financiers sans étouffer l’indépendance et la créativité du label.

Au sein de 135 MÉDIA, vous accompagnez exclusivement des artistes rap. Identifiez-vous un besoin de structuration pour ce genre-là en particulier ou bien est-ce un choix par affinité ?

Je travaille surtout avec des artistes que j’ai envie d’écouter.

Il y a aussi ce côté très franc, très direct dans le rap que je ne trouve pas forcément dans les autres musiques. Quand tu rencontres un artiste, il sait ce qu’il veut : quel contrat, quel budget, quels objectifs. Dans d’autres genres, il y a plus de non-dits, alors qu’au final, tout le monde a le même objectif, qui est celui de vivre de sa musique.

De par vos activités, voyez-vous des évolutions concernant la structuration de l’industrie musicale, notamment au niveau des producteurs indépendants ?

Énormément. Avant, beaucoup travaillaient seuls, sans avocat, sans manager, sans business affairs. Aujourd’hui, ça s’améliore.

Cependant, il y a toujours un besoin sur la structuration pour les labels indépendants, notamment sur la comptabilité où il y a de nombreux sujets : trésorerie, subventions, rémunération en tant qu’entrepreneur…

Ce sont des problématiques complexes, y compris en dehors de la musique, mais ce sont des questions primordiales. Se projeter, tenir sa trésorerie, à quel moment on aura des rentrées d’argent, comment réinvestir, ce sont des sujets importants pour un label.

Quelles sont les priorités de l’agence sur les prochaines années ?

Nous évoluerons selon les besoins des indépendants mais j’aimerais développer deux services : la structuration de l’entreprise et l’optimisation de patrimoine. L’objectif derrière c’est de pouvoir proposer un plan d’accompagnement sur 10 ans.

Quand le succès arrive, tout va très vite. Les artistes n’ont pas toujours le temps de se structurer, et peu d’acteurs les prennent au sérieux.

Nous, on respecte beaucoup nos clients parce qu’ils ont quelque chose que peu de personnes ont : le courage de prendre des risques et assez de convictions pour miser sur des artistes.

En parallèle de toutes ces activités, vous avez aussi fait du conseil stratégique pour Booska-P pendant 9 ans. Que souhaitiez-vous y développer ?

Quand j’arrive chez Booska-P, il y a un ralentissement éditorial car il manque de diversité au niveau des contenus. Le média faisait seulement des freestyles et des interviews. À la même période, OKLM se développait et nous faisait de la concurrence, donc il fallait trouver une solution. Nous avons donc lancé de nouveaux concepts comme Wesh ou Dans la gova.

Booska-P faisait beaucoup d’audience mais très peu de chiffre d’affaires. Ils vendaient des campagnes marketing mais seulement auprès des labels. Je suis donc allé chercher les marques pour débloquer de nouveaux financements.

Finalement, ce sont deux axes qui se rejoignent. Si tu souhaites intégrer les marques mais que tu n’as que deux formats assez limitants, tu ne peux pas développer une vraie source de revenus. Nous voulions créer des contenus dans lesquels nous pouvions les inclure et avec ces ajustements, le chiffre d’affaires a triplé en deux ans.

Selon vous, quels sont les principaux défis pour les médias aujourd’hui ?

Aujourd’hui, ils ne fonctionnent plus car les artistes ne jouent plus le jeu. Avec l’UGC (ndt. le contenu créé par des utilisateurs sur les réseaux sociaux), les artistes bénéficient déjà d’une première exposition auprès du public.

C’était déjà le cas quand j’ai rejoint Booska-P et que nous étions en concurrence avec les créateurs de contenu. C’est ce qui nous a décidés à mettre en avant des visages comme Sarah, Colombien ou Thomas afin de donner une identité forte à la marque.

Le vrai problème des médias aujourd’hui, c’est aussi le manque d’originalité à cause des contenus courts et du scrolling. Résultat : il n’y a plus de lien fort avec un média et en plus, les artistes participent de moins en moins.

Ils devraient comprendre que les médias ont besoin d’eux et inversement. Le jour où il n’y aura plus de médias, ça sera bien plus compliqué pour eux de se développer.

Les médias sont pris en étau entre les influenceurs et les plateformes : c’est vraiment difficile d’exister aujourd’hui. Mais un média peut réussir en étant très spécialisé et c’est ce que j’aime chez Billboard : vous avez un axe clair et spécifique. Pour moi, il faut arrêter de viser la masse : mieux vaut cibler une niche et trouver des moyens de la monétiser.

De l’accompagnement au podcast

La communication de 135 MÉDIA repose beaucoup sur des contenus informatifs : les capsules « RAPDEAL. », le podcast « RapBoss »… Transmettre, éduquer, c’est quelque chose qui vous tient à cœur ?

Quand j’ai commencé dans cette industrie et que j’ai voulu me former, j’ai été très frustré. Il y a des domaines très bien documentés mais ce n’est pas le cas de la musique où, au contraire, il y a de la rétention d’informations.

Souvent, les conflits au sein de l’industrie sont dus au fait que les personnes n’ont pas le même niveau de connaissances. Personne ne comprend exactement comment ça marche, donc cela crée une méfiance globalisée.

Je le vois en rendez-vous. Quand tu ne sais pas exactement ce que tu vas gagner, tu as toujours l’impression de te faire avoir. Je suis passionné par l’industrie. J’adore former : je le fais avec mes équipes et avec mes clients. « RAPDEAL. » et « RapBoss » me permettent de le faire à plus grande échelle.

La plupart n’ont pas l’habitude des interviews. Ils travaillent en coulisses. Ils ont peur de se griller, parce qu’ils représentent une boîte ou un projet.

Concernant « RapBoss », comment choisissez-vous les invités ?

En général, j’essaie de varier les profils en recevant différents corps de métier de l’industrie. L’idéal, c’est d’avoir des personnes qui ont déjà deux réussites à leur actif, que ce soit la création d’un label ou l’accompagnement d’un artiste. Ça leur permet de comparer ces expériences, bonnes ou mauvaises, et de tirer de vrais enseignements.

Le plus compliqué, en réalité, c’est de les convaincre de venir.

La plupart n’ont pas l’habitude des interviews. Ils travaillent en coulisses. Ils ont peur de se griller, parce qu’ils représentent une boîte ou un projet. C’est un vrai travail de persuasion.

Il y a des personnes que j’aimerais avoir mais qui, je le crains, ne viendront jamais : Sacha de Blue Sky ou Antoine Guéna de Panenka Music… Ce sont des profils incroyables, mais très discrets. Et c’est dommage, parce qu’ils ont énormément à transmettre.

Vous expliquez le choix du podcast audio afin que les chiffres restent privés. Est-ce que les statistiques prennent trop de place dans la musique selon vous ? Est-ce que vous en regardez certaines sur le marché de la musique ?

Effectivement, j’avais choisi le podcast justement parce que les chiffres restent privés. Dans l’industrie musicale, tout tourne autour des chiffres : certifications, statistiques, ventes… Et je trouve intéressant d’avoir un espace qui s’en détache. Ça permet de se concentrer sur la qualité des échanges.

Ça se prête mieux aussi au public et aux invités car le podcast est suivi par un microcosme. Ce sont les personnes que tu côtoies qui l’écoutent. N’importe quelle personne qui passe dans RapBoss vient me voir en me disant : « C’est fou le nombre de retours que j’ai eus. » Ils ont l’impression de faire un million de vues alors que nous sommes très loin de ces chiffres.

Pour cette troisième saison, et après de nombreuses demandes, nous avons quand même décidé de nous lancer sur YouTube car les gens ont encore le réflexe d’y consommer du contenu.

Spotify a beaucoup misé sur les podcasts dernièrement, des personnalités et même des marques ont lancé leur propre podcast. Que pensez-vous de l’évolution du format ?

Une bulle spéculative qui n’a pas été au bout. En termes de rétention et d’engagement, les chiffres sont assez fous. Les personnes écoutent en moyenne 85 % du podcast, mais ce sont des petites audiences parce que ça reste une niche.

Un podcast qui cartonne, c’est environ 250 000 streams. À titre de comparaison, la vidéo de CKO avec Booba, c’est 3,5 millions de vues.

Vous dites aussi que les épisodes les plus critiqués sont ceux où des femmes interviennent. Est-ce qu’avec le podcast, et donc le choix des invités, vous voyez des évolutions concernant la place des femmes dans la musique ?

Je vois surtout un nombre de plus en plus croissant de femmes qui se lancent dans cette industrie. Par exemple, dans notre équipe, on est 9 : 5 filles, 4 garçons. Je le vois aussi dans les candidatures, les profils féminins en représentent 70% environ.

En revanche, pour « RapBoss », je cherche des profils qui ont déjà plusieurs années de réussite, et je suis encore limité côté invitées car pendant des années elles n’ont pas eu l’opportunité d’accéder à des postes à responsabilités.

Mais beaucoup refusent aussi, parce qu’elles ne veulent pas subir de critiques. Quand un homme passe, personne ne commente son physique ou ses propos. Pour les femmes, c’est systématique.

Vous avez déjà reçu beaucoup d’invités, des thèmes communs apparaissent-ils dans leurs propos ?

La patience.

Construire une boîte et développer son activité, ça prend du temps, encore plus si tu es indépendant. Pour moi, la conclusion, c’est qu’il faut bosser. On n’arrive à rien sans rien.

A priori, ce serait la dernière saison pour le podcast, vous pensiez faire évoluer le format après cette troisième saison, pouvez-vous en dire plus là-dessus ?

La saison 2 m’a un peu dégoûté car j’ai eu trop d’annulations mais il suffit d’un épisode qui se passe bien pour relancer l’envie. Cette année, je me limite à 5 invités. D’une part à cause du changement de format avec YouTube, d’autre part pour réduire la pression.

On a beaucoup parlé de moi, mais ma vraie réussite, c’est l’équipe de 135 MÉDIA. Nous sommes 9, avec une majorité en CDI, ce qui est rare pour une structure indépendante. Avoir une équipe stable apporte du plaisir au quotidien mais surtout de la compétence.

J’ai aussi un message pour les indépendants : structurez-vous, recrutez des gens. Inversement, ceux qui veulent bosser dans la musique, ne regardez pas seulement du côté des majors !

Propos recueillis par Sinclair Langlois